蜂巢與鯨魚:在 The Broad 美術館的探索體驗

我在洛杉磯市區住了 10 天,有一天搭乘天使鐵路前往到 The Broad 美術館,一下車走到格蘭大道就被震攝住。

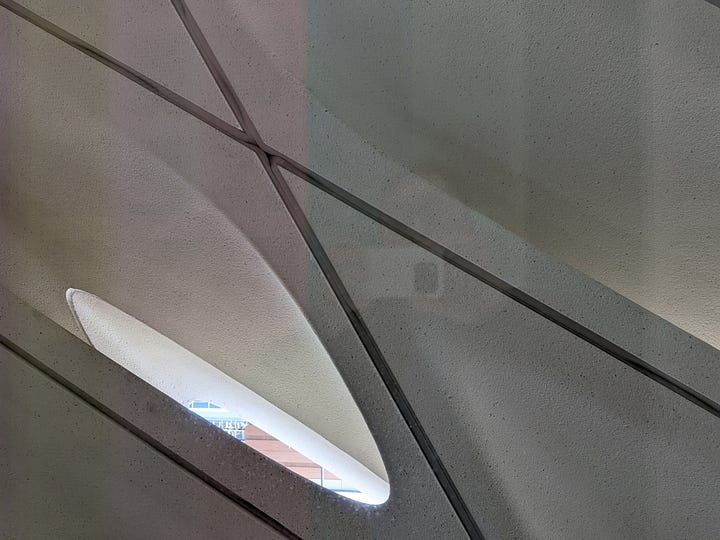

站在格蘭大道上,你會看到兩棟截然不同的建築 — 迪士尼音樂廳像個金屬外星物體,而旁邊的 The Broad 則是個浮出水面的幾何鯨魚,整個白色蜂巢狀外牆是個面紗的結構,在入口處自然掀起。進去後能看到 U 型支撐柱和懸浮的穹窿。

The Broad 博物館免費入場,這要感謝 Eli Broad 和 Edythe Broad 夫婦的資助。他們不只出錢蓋了建築,還設了 2 億美元的基金支持博物館的營運和維護。這對夫婦想透過免費開放,讓更多人接觸當代藝術,提升大眾的藝術素養。

館內幾件作品讓我停下腳步:

卡拉·沃克的《African't》用黑色剪紙講述美國種族暴力史。乍看很簡單,但越看越覺得有股威脅感。那種讓你又想笑又覺得背脊發涼的感覺,比任何高談闊論都更直接地傳達了種族問題的複雜性。

羅伯特·隆戈的《無題(Men in the Cities: Ellen)》用炭筆畫了一個女人轉身的瞬間。就那一瞬間,卻完美捕捉了控制與混亂之間的張力。這讓人聯想到領導團隊時,那種掌控與放手之間的永恆平衡。

最簡單卻讓我印象最深的是艾德·拉斯查的書本系列。就兩本書,左邊藍色的寫著「THE RIGHT PEOPLE」(對的人),右邊紅色的寫著「THOSE OTHER PEOPLE」(那些其他人)。在產品設計上,我們常常陷入過度複雜的解釋,用越來越多的功能和文字去表達簡單的概念。拉斯查的作品提醒我們:有時最強大的溝通來自於極度的簡化。

博物館的空間設計也很有意思。坐透明電梯時,能看到整個建築的內部結構,像在太空梭裡。從下往上看像垂直太空艙,有種「進入下一個世界」的儀式感。從開闊的展廳走到窄小的樓梯間,空間感瞬間轉變,有種從平原進入洞穴的感覺。這種空間體驗的設計引發了一個思考:數位產品能否也像實體建築一樣,通過「空間感」的變化來創造更豐富的使用體驗?

草間彌生的《無限鏡屋》是個完全顛覆空間感的裝置。站在鏡面與 LED 燈構成的空間裡,你會瞬間失去方向感,不知道自己在哪裡結束,世界在哪裡開始。雖然每人只能待 1 分鐘,但這種體驗比任何哲學書都更直接。

離開 The Broad 時,我想到 UI/UX 設計和藝術其實有著相同的核心 — 都是要創造情緒和體驗。我們在設計 app 時總是追求便利性和效率,但 The Broad 提醒我,有時用戶需要的是「被打斷」的體驗,是那種讓人暫停、思考和感受的時刻。就像從展廳到樓梯間的空間轉換,或站在無限鏡屋裡的那一分鐘。

這些「設計的空隙」可能比完美流暢的體驗更讓人印象深刻。簡單說,有時讓用戶「卡住」一下,反而是好事。